Paralysie du Sommeil : Comprendre, Traiter et Prévenir ce Trouble Neurologique

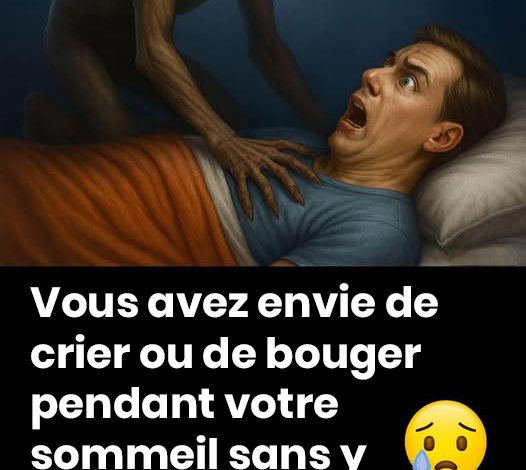

Vous réveillez-vous parfois dans l’incapacité totale de bouger, prisonnier de votre propre corps ? Cette expérience terrifiante, connue sous le nom de paralysie du sommeil, touche des millions de personnes à travers le monde. Ce trouble neurologique fascinant, bien que temporaire, peut générer une anxiété considérable et perturber significativement la qualité de vie. Découvrez les mécanismes complexes de ce phénomène et les solutions thérapeutiques disponibles pour retrouver des nuits sereines.

Cette condition médicale particulière se caractérise par une incapacité temporaire de mouvement volontaire survenant lors des transitions entre veille et sommeil. L’expérience, souvent accompagnée d’hallucinations visuelles ou auditives, peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes, créant un état de détresse psychologique intense chez les personnes affectées.

Comprendre la Paralysie du Sommeil : Définition Médicale et Prévalence

Mécanismes neurobiologiques complexes

La paralysie du sommeil résulte d’une dysynchronisation entre les phases de sommeil paradoxal (REM) et l’éveil conscient. Durant le sommeil REM, le cerveau active naturellement un mécanisme de paralysie musculaire temporaire pour empêcher la réalisation physique des rêves. Lorsque cette paralysie persiste alors que la conscience s’éveille, elle crée cette sensation d’emprisonnement dans son propre corps.

Les études neurobiologiques révèlent que ce trouble du sommeil affecte approximativement 30% de la population mondiale, avec une prévalence particulièrement élevée chez les adolescents et jeunes adultes. Cette condition médicale, bien que bénigne dans la plupart des cas, peut nécessiter une consultation spécialisée en médecine du sommeil lorsqu’elle devient récurrente.

Classification médicale des épisodes

Les spécialistes distinguent deux types principaux de paralysie du sommeil :

Paralysie hypnagogique : Survient lors de l’endormissement, quand la conscience s’éteint progressivement Paralysie hypnopompique : Se manifeste au réveil, lorsque la conscience reprend avant la motricité

Cette classification permet aux médecins du sommeil d’établir des protocoles de traitement personnalisés selon le type d’épisodes rencontrés.

Causes Multifactorielles et Facteurs Déclenchants

Perturbations du rythme circadien

Les troubles du rythme circadien constituent l’une des principales causes de paralysie du sommeil. Le travail en horaires décalés, les voyages fréquents avec décalage horaire, ou encore l’exposition excessive à la lumière bleue des écrans perturbent la production naturelle de mélatonine et désynchronisent les cycles veille-sommeil.

Cette désynchronisation chronique peut nécessiter une thérapie comportementale spécialisée et parfois des traitements médicamenteux prescrits par un neurologue spécialisé en médecine du sommeil.

Stress chronique et troubles anxieux

L’anxiété et le stress chronique figurent parmi les facteurs déclenchants les plus significatifs. Les hormones de stress, notamment le cortisol, interfèrent avec les mécanismes naturels du sommeil et augmentent considérablement la probabilité d’épisodes de paralysie.

Une approche thérapeutique globale, incluant psychothérapie comportementale et techniques de gestion du stress, s’avère souvent nécessaire pour traiter efficacement cette dimension psychologique.

Facteurs génétiques et prédisposition familiale

Les recherches récentes en génétique du sommeil révèlent une composante héréditaire significative. Les antécédents familiaux de paralysie du sommeil augmentent de 400% le risque de développer ce trouble, suggérant l’implication de gènes spécifiques dans la régulation des phases de sommeil.

Conditions médicales associées

Plusieurs pathologies peuvent favoriser l’apparition de paralysies du sommeil :

- Narcolepsie : Trouble neurologique chronique affectant la régulation veille-sommeil

- Syndrome d’apnée du sommeil : Interruptions respiratoires nocturnes perturbant l’architecture du sommeil

- Troubles bipolaires : Fluctuations de l’humeur impactant les cycles de sommeil

- Syndrome des jambes sans repos : Sensations désagréables perturbant l’endormissement

Manifestations Cliniques et Symptômes Caractéristiques

Symptomatologie physique

L’épisode de paralysie du sommeil se caractérise par une atonie musculaire complète, excepté les muscles respiratoires et oculaires. Cette paralysie temporaire s’accompagne fréquemment de :

- Sensation d’oppression thoracique

- Difficultés respiratoires subjectives

- Incapacité de parler ou crier

- Conscience claire de l’environnement immédiat

La durée moyenne d’un épisode varie entre 30 secondes et 6 minutes, bien que la perception subjective du temps soit souvent altérée.

Hallucinations associées et expériences sensorielles

Approximativement 75% des personnes expérimentent des hallucinations durant les épisodes. Ces manifestations se classifient en trois catégories :

Hallucinations intrudeurs : Perception de présences malveillantes dans la pièce Hallucinations vestibulaires : Sensations de lévitation ou de sortie du corps Hallucinations d’incube : Sensation de poids ou de pression sur la poitrine

Ces phénomènes, bien que terrifiants, résultent simplement de l’intrusion d’éléments oniriques dans la conscience éveillée.

Diagnostic Médical et Évaluation Clinique

Protocoles d’évaluation spécialisée

Le diagnostic de paralysie du sommeil repose principalement sur l’anamnèse clinique détaillée. Les spécialistes en médecine du sommeil utilisent des questionnaires standardisés pour évaluer la fréquence, l’intensité et l’impact des épisodes sur la qualité de vie.

Une polysomnographie (étude du sommeil en laboratoire) peut être recommandée pour exclure d’autres troubles du sommeil concomitants et analyser l’architecture des cycles de sommeil.

Critères diagnostiques standardisés

Les critères diagnostiques internationaux incluent :

- Episodes récurrents d’incapacité motrice au réveil ou à l’endormissement

- Conscience claire durant l’épisode

- Absence d’autre explication médicale

- Impact significatif sur le fonctionnement quotidien

Cette évaluation rigoureuse permet d’établir un plan de traitement personnalisé et d’exclure d’éventuelles pathologies sous-jacentes.

Stratégies Thérapeutiques et Prises en Charge

Thérapies comportementales spécialisées

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) adaptée aux troubles du sommeil représente le traitement de première intention. Cette approche psychothérapeutique vise à :

- Modifier les croyances négatives associées aux épisodes

- Développer des stratégies de gestion de l’anxiété anticipatoire

- Optimiser l’hygiène du sommeil

- Enseigner des techniques de relaxation progressive

Les résultats cliniques démontrent une efficacité remarquable de cette approche, avec une réduction significative de la fréquence des épisodes chez 80% des patients traités.